Общество

28.09.2023 в 15:39

«Ничего от нашего Шаманово не осталось»

Историю старинного села, затопленного Братским водохранилищем, рассказала его бывшая жительница

Старинное село Шаманово стояло на левом берегу Оки – одном из самых крупных притоков реки Ангара. Есть документы, которые подтверждают, что оно было основано в середине 17 века, одновременно с Братском и Иркутском, выросшим, в итоге, в большие города. Откуда у села такое название – точных данных нет, но есть предположение, что с шаманами это место как-то связано. Раньше здесь жили бурятские и эвенкийские племена, в культуре которых шаманизм занимал огромное место.

Шаманово до города не доросло, но было достаточно большим селом. Здесь стояла большая церковь Михаила Архангела, переделанная в советское время в клуб. В 1938 году зимой, перед выступлением в клубе приезжих артистов, истопник перекалил печь, и церковь сгорела. На ее месте построили новое здание клуба.

Через село шел тракт от Братска до Тулуна. Уже в послевоенное время в чайной, расположенной на главной улице села возле двухэтажного дома, когда-то принадлежавшего купцам Вотяковым, останавливались водители нечастых тогда грузовых автомобилей. Буфетчицы предлагали им самодельной бражки. Водители соглашались, отдыхали и ехали дальше.

Размеренную жизнь села в конце 50-х годов прошлого века нарушила весть о грядущем затоплении Шаманово и о необходимости переселяться на другое место. Шаманово стояло на Оке, до Ангары было больше 60 километров, но, тем не менее, большая вода после строительства Братской ГЭС пришла и сюда.

Историю Шаманово и сотен других сел и деревенек воссоздает историко-просветительский проект «Лица затопленных деревень», инициированный Автономной некоммерческой организацией «Байкал». «Цель проекта, – говорит один из его организаторов журналист Алексей Елизарьев, - сохранить историческую память о людях, которые жили на Старой Ангаре, об их обычаях и традициях, увековечить свидетельства очевидцев затопления водохранилищем приангарских сёл и деревень в конце 50-х – начале 60-х годов минувшего века, одновременно со строительством Братской ГЭС».

В Шаманово было сразу два колхоза. Один назывался «Труженик», другой – «Коммунар». Их обслуживала одна МТС. Уже перед затоплением, колхозы объединили в один.

В военные годы отец Александры Григорьевны был призван в армию. Маленькая Саша вместе с мамой жила в семье Тельновых, родителей её отца.

- Жили мы в одном доме, но нашу половинку отделяла заборка. Наша часть дома была совсем маленькой, а у бабушки Дунии дедушки Алексея – большая. Дедушка Алексей постоянно охотился и рыбачил, так что рыба у нас в доме всегда была. Бывало, он с утра поедет, рыбы наловит. Баба Дуня её почистит, на огромную сковороду сложит и в русскую печь в загнетку поставит. У них была большая семья, но про меня никогда не забывали, всегда звали, когда что-то готовилось.

По обе стороны дома располагалось два больших огорода, на речку вел хороший «своз», на горке банька стояла, - Александра Григорьевна до сих пор помнит, как выглядела дедовская усадьба.

Как происходило затопление Шаманово, Александра Осинцева знает только со слов родственников. Когда село стали расселять, первым делом закрыли местный клуб, где работал её молодой муж. Отдел культуры перевел его в клуб села Наратай. «Я поехала за ним вместе с нашим сыном, - рассказывает Александра Григорьевна, - и когда из Шаманово начали всех переселять, нас тут не было. Люди переезжали в Куватку, Ключи-Булак – кто куда. Ничего от нашего Шаманово не осталось».

Оставшись без родного дома, молодая семья поскиталась по разным поселкам Иркутской области. И как-то они получили письмо из Калтука, где председателем сельсовета работал Василий Васильевич Перетолчин – бывший председатель Шамановского сельсовета. Перетолчин рассказывал в письме, что в Калтуке открыли клуб, и туда нужен опытный хороший работник.

- Гоша, обязательно приезжай к нам в Калтук, - написал в конце письма председатель. Муж и говорит: надо ехать, раз зовут. И вот в 1964 году мы переехали сюда. Здесь у меня родилась дочка Лариса. Георгий работал в клубе, я устроилась агрономом на сортоучасток.

Так и живет Александра Григорьевна в Калтуке. Все меньше остается здесь людей, кто помнит о старом Шаманово. Сейчас место, где располагалось село, находится на дне Братского моря, примерно в 10 километрах от Калтука.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото: Ольга Хинданова

Шаманово до города не доросло, но было достаточно большим селом. Здесь стояла большая церковь Михаила Архангела, переделанная в советское время в клуб. В 1938 году зимой, перед выступлением в клубе приезжих артистов, истопник перекалил печь, и церковь сгорела. На ее месте построили новое здание клуба.

Через село шел тракт от Братска до Тулуна. Уже в послевоенное время в чайной, расположенной на главной улице села возле двухэтажного дома, когда-то принадлежавшего купцам Вотяковым, останавливались водители нечастых тогда грузовых автомобилей. Буфетчицы предлагали им самодельной бражки. Водители соглашались, отдыхали и ехали дальше.

Размеренную жизнь села в конце 50-х годов прошлого века нарушила весть о грядущем затоплении Шаманово и о необходимости переселяться на другое место. Шаманово стояло на Оке, до Ангары было больше 60 километров, но, тем не менее, большая вода после строительства Братской ГЭС пришла и сюда.

Историю Шаманово и сотен других сел и деревенек воссоздает историко-просветительский проект «Лица затопленных деревень», инициированный Автономной некоммерческой организацией «Байкал». «Цель проекта, – говорит один из его организаторов журналист Алексей Елизарьев, - сохранить историческую память о людях, которые жили на Старой Ангаре, об их обычаях и традициях, увековечить свидетельства очевидцев затопления водохранилищем приангарских сёл и деревень в конце 50-х – начале 60-х годов минувшего века, одновременно со строительством Братской ГЭС».

О селе Шаманово вспоминает Александра Григорьевна Осинцева, до замужества – Тельнова. «Наше село было вытянуто вдоль Оки более чем на два километра, - рассказала она. – Главная улица - Ленина, были ещё улицы Набережная и Первомайская, когда-то её называли еще Наземная». В селе была большая школа. Изначально она была восьмилетней, и перед самым затоплением её сделали десятилеткой. На школьном дворе стояло ещё одно здание, где учились младшеклассники.

В Шаманово было сразу два колхоза. Один назывался «Труженик», другой – «Коммунар». Их обслуживала одна МТС. Уже перед затоплением, колхозы объединили в один.

В военные годы отец Александры Григорьевны был призван в армию. Маленькая Саша вместе с мамой жила в семье Тельновых, родителей её отца.

- Жили мы в одном доме, но нашу половинку отделяла заборка. Наша часть дома была совсем маленькой, а у бабушки Дунии дедушки Алексея – большая. Дедушка Алексей постоянно охотился и рыбачил, так что рыба у нас в доме всегда была. Бывало, он с утра поедет, рыбы наловит. Баба Дуня её почистит, на огромную сковороду сложит и в русскую печь в загнетку поставит. У них была большая семья, но про меня никогда не забывали, всегда звали, когда что-то готовилось.

По обе стороны дома располагалось два больших огорода, на речку вел хороший «своз», на горке банька стояла, - Александра Григорьевна до сих пор помнит, как выглядела дедовская усадьба.

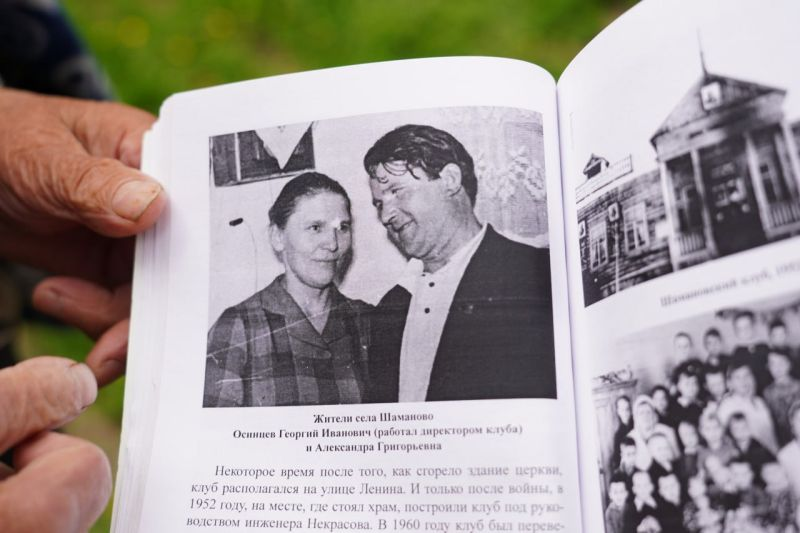

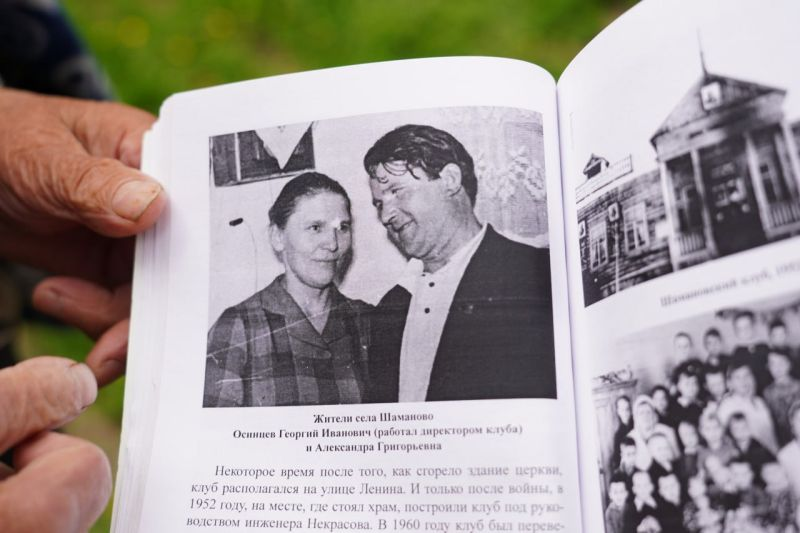

В 1953 году Александра Григорьевна окончила школу и уехала в Тулун учиться на агронома. Через два года по распределению её направили работать в МТС колхоза «Коммунар», обратно в Шаманово, где она и встретила свою судьбу – Георгия, парня из Иркутска. В 1957 году Александра Григорьевна вышла замуж, а через год у нее родился сын Сергей.

Как происходило затопление Шаманово, Александра Осинцева знает только со слов родственников. Когда село стали расселять, первым делом закрыли местный клуб, где работал её молодой муж. Отдел культуры перевел его в клуб села Наратай. «Я поехала за ним вместе с нашим сыном, - рассказывает Александра Григорьевна, - и когда из Шаманово начали всех переселять, нас тут не было. Люди переезжали в Куватку, Ключи-Булак – кто куда. Ничего от нашего Шаманово не осталось».

Оставшись без родного дома, молодая семья поскиталась по разным поселкам Иркутской области. И как-то они получили письмо из Калтука, где председателем сельсовета работал Василий Васильевич Перетолчин – бывший председатель Шамановского сельсовета. Перетолчин рассказывал в письме, что в Калтуке открыли клуб, и туда нужен опытный хороший работник.

- Гоша, обязательно приезжай к нам в Калтук, - написал в конце письма председатель. Муж и говорит: надо ехать, раз зовут. И вот в 1964 году мы переехали сюда. Здесь у меня родилась дочка Лариса. Георгий работал в клубе, я устроилась агрономом на сортоучасток.

Так и живет Александра Григорьевна в Калтуке. Все меньше остается здесь людей, кто помнит о старом Шаманово. Сейчас место, где располагалось село, находится на дне Братского моря, примерно в 10 километрах от Калтука.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото: Ольга Хинданова